- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Соотношение интеллектуальных стилей и психологических типов в структуре личности студентов вуза

Современным этапом развития системы высшего образования в России является переход на Болонскую систему обучения. Закономерно, что данный процесс требует внесения изменений в систему преподавания учебных дисциплин. Наряду с этим в настоящее время обостряется проблема несогласованности требований обеспечения студентов профессиональными знаниями и необходимости учета их психологических особенностей в процессе преподавания учебных дисциплин. Поэтому в данных условиях является не только актуальным, но и востребованным практическое осуществление индивидуального подхода в процессе обучения. Наряду с вышесказанным существуют следующие тенденции.

Во-первых, в контексте изучения стилей учения исследователи предпринимают попытку объединить разные подходы. В частности, Б. Лу Ливер выделяет стили учения учащихся с учётом доминирования левого / правого полушария головного мозга, Д. Колб предлагает модель стилей учения с учётом четырех стадий учения (D. Kolb), Л. Карри предлагает «трехслойную модель» стиля (L. Curry), внутренним слоем которой являются личностные типы, представленные в подходе К. Бриггс и И. Бриггс-Майерс.

Во-вторых, в контексте изучения познавательных стилей в последнее время исследователи уделяют внимание изучению эпистемологических стилей, являющихся стилями высокого порядка и отражающих особенности познавательной картины мира (J.Royce, D. Wardell, Ch. Nosal). Кроме того, возникают предположения, в частности, представленные в работе М.А. Холодной, о том, что типологию личности К.Г. Юнга можно рассматривать в качестве эпистемологических стилей. В-третьих, в области дифференциальной психологии возрастает интерес к типологии К.Г. Юнга.

Так, с одной стороны, Briggs-Myers, McCaulley, D. Keirsey предложены варианты конкретизации типологии личности К.Г. Юнга, а, с другой стороны, Б.В. Овчинниковым, И.М. Владимировой, К.В. Павловым проведено многоплановое исследование, направленное на изучение психологических особенностей у студентов российских вузов с различными фундаментальными типами, выделенными в подходе Д. Кейрси на основе теории К.Г. Юнга; С.А. Богомаз предлагает и обосновывает билатеральную модель психики, опираясь на типологию личности К.Г Юнга; В.И. Окладников и Г.Г. Кухлова экспериментально подтверждают наличие тесной связи типологических характеристик, выделенных в подходе К.Г. Юнга, с особенностями адаптации личности;Е.Ф. Абельская обосновывает возможность использования типологического подхода, обоснованного К. Бриггс и И.

Бриггс-Майерс, к исследованию психического склада личности. С учётом вышесказанного, как для теории, так и для практики когнитивно-стилевого подхода возникает необходимость составления целостного описания личности с учетом предпочитаемых познавательных стилей.

На наш взгляд, решению данной задачи может способствовать определение места типологии личности К.Г. Юнга в контексте иерархии познавательных стилей. Поэтому в данной работе рассмотрены интеллектуальные стили (по типологии А. Харрисона и Р. Брэмсона), отражающие индивидуально-своеобразные способы выявления и формулирования проблемной ситуации и способы ее разрешения, и психологические типы, выделенные в теории К.Г. Юнга и получившие конкретизацию в подходе Д. Кейрси в качестве эпистемологических стилей, характеризующих индивидуально-своеобразные формы познавательного отношения к окружающему миру.

Таким образом, целью данного исследования является определение взаимосвязи особенностей психологического типа, выделенных в теории К.Г. Юнга, с интеллектуальными стилями.

Предмет исследования – взаимосвязь интеллектуальных стилей и особенностей психологического типа личности.

Объект исследования – особенности интеллектуальных стилей у личности с определенным психологическим типом.

Методы исследования: психологическое тестирование, методы статистической обработки данных (rр – коэффициент линейной корреляции Пирсона, U – критерий Манна-Уитни).

В исследовании использованы методики:

- Опросник «Стиль мышления» (авторы: А. Харрисон и Р. Брэмсон; адаптирован А.А. Алексеевым и Л.А. Громовой) для определения преобладающих интеллектуальных стилей;

- Опросник Д. Кейрси для диагностики типологических характеристик личности, основанный на оценке выделенных К.Г Юнгом четырех дихотомических признаков: «экстраверсия» (Е) – «интроверсия» (I), то есть предпочтительная установка; «ощущение» (S) – «интуиция» (N), то есть предпочтительный способ восприятия информации; «мышление» (Т) – «чувство» (F), то есть предпочтительный способ принятия решений; «рациональность» (J) – «иррациональность» (Р), то есть предпочитаемый способ ориентации в окружающем мире. Сочетание предпочтений одного из полюсов каждой из четырех шкал дает обозначение одного из 16 психологических типов. Д. Кейрси выделил и придал особое значение двухбуквенным сочетаниям, отражающим фундаментальные типы, отличающиеся ценностно-мотивационными особенностями: SP, SJ, КТ, КБ.

Описание выборки. В исследовании приняли участие студенты 1 курса технических, экономических, гуманитарных специальностей НГТУ Общий объем выборки – 302 чел. Возраст от 16 до 20 лет.

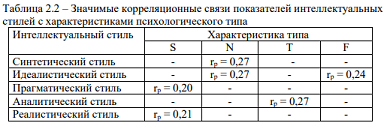

Условные обозначения: rp – коэффициент линейной корреляции Пирсона; корреляции при уровне значимости р< 0,01.

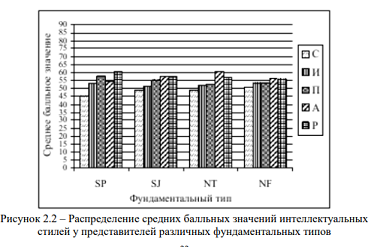

Нами были выявлены взаимосвязи характеристик психологического типа с показателями выраженности интеллектуальных стилей (см. табл. 2.2), а также средние значения показателей интеллектуальных стилей у представителей различных фундаментальных типов (см. рис. 2.2).

- Фундаментальные типы, выявленные с помощью методики Д. Кейрси:

- SP – сенсорно-спонтанный тип;

- SJ – сенсорно-планирующий тип;

- NT- интуитивно-логический тип;

- NF- интуитивно-чувствующий тип;

- интеллектуальные стили: С – синтетический, И – идеалистический, П – прагматический, А – аналитический, Р – реалистический.

Обнаружено, что степень предпочтения психологической функции «ощущение» имеет положительную связь с показателями прагматического и реалистического стилей (см. табл. 2.1). Вероятно, этот факт обусловлен особенностями данных стилей: для них характерна опора на факты и ориентация на получение практически значимых результатов. Представители прагматического стиля опираются на эклектический подход, который проявляется в опоре на личный опыт при решении проблемы, а представители реалистического стиля – на индуктивный подход, проявляющийся в предпочтении объективной реальности. Указанные характеристики тесно связаны с ориентацией на объективные данные и вниманием к опыту и фактам при восприятии происходящего, что отражает сущность функции «ощущение» .

Интересно

Выявлено, что существует положительная связь между степенью предпочтения функции «интуиция» и показателями выраженности синтетического и идеалистического стилей, что согласуется с описанием указанных стилей. Так, для реализации стратегий, как синтетического стиля, так и идеалистического стиля важна опора на интуицию, которая позволяет выйти за пределы наличной ситуации и составить целостное представление о происходящем.

Также показатели идеалистического стиля положительно коррелируют со степенью выраженности психологической функции «чувство», что, возможно, обусловлено особенностями данного стиля: направленностью на учет целей и ценностей людей при принятии решения в проблемной ситуации. Очевидно, что функция «чувство», особенностью которой является ориентация на субъективные оценки и чувства, в сочетании с интуицией будет способствовать не только целостному видению жизненной ситуации, но и ориентации человека на учет ценностей и целей людей, вовлеченных в данную ситуацию. Отсюда можно предположить, что выраженность указанных функций в структуре типа личности на уровне интеллектуальных стилей проявится в выраженности идеалистического стиля.

Установлено, что степень предпочтения функции «мышление» положительно коррелирует со степенью выраженности аналитического стиля. Этот результат можно объяснить тем, что реализация стратегий аналитического стиля обусловлена дедуктивным подходом, и, как следствие, проявляется в ориентации на построение ясной, упорядоченной картины происходящего. В свою очередь предпочтение функции «мышление» определяет направленность на анализ, учет принципов целесообразности, последовательности при принятии решений в жизненных ситуациях.

Далее рассмотрим средние значения показателей интеллектуальных стилей у студентов с различными фундаментальными типами (см. рис. 2.2).

Поскольку, согласно нашим данным, типы SJ и NF являются преобладающими, в первую очередь были проанализированы особенности профиля интеллектуальных стилей у представителей каждого типа и обнаружено:

- Представителей интуитивно-чувствующего типа (NF) в сравнении с субъектами SJ-типа отличают значимо высокие показатели синтетического стиля.

- Представителей сенсорно-планирующего типа (SJ) в сравнении с субъектами NF-типа отличают значимо высокие показатели прагматического стиля.

Среди малочисленных типов NТ и SP были обнаружены особенности профиля интеллектуальных стилей у представителей каждого типа:

- Представителей интуитивно-логического типа (NT) в сравнении с субъектами SP-типа отличают значимо высокие показатели аналитического стиля.

- Представителей сенсорно-спонтанного типа (SP) в сравнении с субъектами NT-типа отличают значимо высокие показатели прагматического стиля.

Поскольку представителей SJ-типа и SP-типа объединяет предпочтение психологической функции «ощущение» при восприятии жизненных событий, мы рассмотрели различия в степени выраженности интеллектуальных стилей между данными типами и обнаружили, что представителей SJ-типа в сравнении с субъектами SP-типа отличают значимо высокие показатели аналитического стиля.

В связи с тем, что представителей NF-типа и NT-типа объединяет предпочтение психологической функции «интуиция» при восприятии жизненных событий, мы рассмотрели различия в степени выраженности интеллектуальных стилей между данными типами и выявили, что представителей NT-типа в сравнении с субъектами NF-типа отличают значимо высокие показатели аналитического стиля.

Полученные в настоящее время результаты свидетельствуют о наличии взаимосвязи особенностей психологического типа со степенью выраженности интеллектуальных стилей. Учитывая, что ранее нами была обнаружена специфика ценностно-мотивационной сферы у представителей различных фундаментальных типов, выделенных в подходе Д. Кейрси на основе теории К.Г. Юнга, мы приходим к пониманию о правомерности и целесообразности рассмотрения типологии личности К.Г. Юнга в качестве классификации эпистемологических стилей.

Проведенное исследование показывает необходимость организации индивидуального подхода в системе современного высшего образования, а также целесообразность использования в данном процессе классификации психологических типов, основанных на теории К.Г. Юнга, отражающих ценностно-мотивационные предпочтения и в целом особенности познавательного отношения к окружающему миру.

Статьи по теме

- Толерантность в структуре личностных свойств студентов вузов и результаты факторного анализа

- Формы организации учебного процесса в системе высшего профессионального образования

- Самостоятельная работа учащихся в процессе преподавания технических дисциплин

- Дидактическая система методов обучения

- Взаимосвязь методов обучения и методов научного познания

- Классификация методов обучения специальныи дисциплинам

- Методы и методические приёмы обучения специальным техническим дисциплинам

- Принципы обучения специальным техническим дисциплинам

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)