- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

СМИ: виды и основные функции

Средства массовой информации — понятие, объединяющее все каналы доведения информации до широкой общественности (пресса, книжные издательства, агентства печати, радио, телевидение и т.д.). Под ними следует понимать — социальные институты, обеспечивающие сбор, обработку и распространение информации в массовом масштабе.

К основным видам СМИ относятся:

- радио — акустическое, словесно-звуковое воздействие;

- печать — словесное и графическое воздействие;

- кино — художественно-образное воздействие;

- телевидение — интегрированное акустическое и художественно-творческое воздействие;

- компьютерные технологии (Интернет) — оперативное самостоятельно-творческое взаимодействие потребителя с информационными потоками с использованием возможностей словесного, акустического, художественно-творческого и другого воздействия.

Наибольшими возможностями влияния обладают телевидение, кино и компьютерные технологии. Телевидение позволяет обеспечивать «доставку на дом» готовой программы, репортажа в момент свершения события (маленький экран не давит, а незаметно решает свои задачи), домашний просмотр (отсутствует психологическая настроенность восприятия зрелища, которая есть в кинематографе) позволяет непроизвольно и естественно поглощать предлагаемую информацию.

Компьютерные технологии обладают еще большим воздействием, так как они ставят потребителя в положение активного соучастника информационного материала. Потребитель сам выходит на соответствующую информацию и взаимодействует с ней. Компьютерные технологии позволяют активизировать участие пользователя, мотивировать активность, развивать интерес и пр.

Основные функции СМИ:

- общественно-политическое воздействие (решение определенных политических задач);

- воспитание (идеология, ценности, патриотизм и пр.).

- информационная (от лат. informatio — разъяснение): осведомление о чем-либо, сбор, обработка, распространение и хранение информации;

- обучение и просвещение: профессионально-заинтересованная аудитория, расширение кругозора;

- художественно-репродуктивная: трансформирование произведения искусства, сохранившего свои существенные социокультурные признаки;

- художественно-продуктивная: распространение произведений особого вида искусства — рекламы, телешоу, радиодрамы, телефильмов и проч., при этом имеет место доставка информации на дом в оригинале;

- развлечение: заполнение досуга приятным отдыхом, развлечением (музыка, кино и т.д.).

Исследование воздействия СМИ на личность и группу (массы) потребителей осуществляется социологией, психологией и педагогикой. Психология изучает в большей степени механизмы влияния на аудиторию, а педагогика — способы достижения прогнозируемого влияния, в том числе: пути, методы и средства информационного воздействия, а также условия, обеспечивающие эффективность использования различных программ.

Существует выражение «педагогика средств массовой информации», под которым подразумевается теория и практика исследования и использования педагогических (воспитательных) возможностей СМИ для обеспечения направленного влияния на человека, группу (определенную группу населения).

При изучении проблем воздействия СМИ на аудиторию применяются определенные концептуальные подходы. В основе их лежат соответствующие теории, позволяющие объяснить и понять механизмы влияния на личность, группы и их последствия. К таким теориям относятся:

- Теория унифицированных последствий воздействия массовых коммуникаций. Согласно этой теории, люди в современном обществе воспринимают сообщения СМИ одинаково, т.е. у них очень похожие реакции. Практически такое влияние имеет место в определенных условиях и по отношению к определенной аудитории. Предрасположенность аудитории (человека) к агрессии может активизироваться при просмотрах некоторых передач. Например, телевизионная программа с элементами насилия может усилить насильственные тенденции, уже существующие у соответствующей части зрителей; человек, имеющий склонность к противоправным действиям, смотря передачи, демонстрирующие подобные действия, может утвердиться в потребности их свершения и пр.

Тот факт, что эффекты телевидения не являются единообразными, не снижает их значимости. К примеру, даже если какая-то телепрограмма оказывает определенное воздействие всего на 0,1% зрителей, но при этом ее аудитория составляет 40 млн человек, то это влияние распространится на 4 тыс. зрителей!

- Теория социального научения (Альберт Бандура и его коллеги). Этот подход возник в недрах бихевиористской психологии. В его основе лежит утверждение того, что усвоение модели поведения человека происходит по примеру поведения окружающих. Глядя, как они ведут себя в той или иной ситуации, человек, подражая им, усваивает их опыт. В этом отношении СМИ демонстрируют примеры, становятся источником научения. Для того чтобы происходило социальное научение человека, необходимо, чтобы имело место:

- наличие примера;

- запоминание модели поведения;

- осмысление действий;

- мотивация;

- реализация модели поведения.

- Теория культивирования (постепенного формирования образа мысли) (Джордж Гербнер и его коллеги).

Увеличивающееся, многократное действие СМИ (в первую очередь телевидения) на протяжении продолжительного времени способствует постепенному изменению у их потребителей представлений об информируемом явлении, процессе, социальной реальности. Такое влияние на аудиторию способствует формированию (культивирует формирование) у нее определенных позиций, взглядов в соответствии с информацией созданной на телеэкране. Использование этой теории находит активное применение в процессе решения определенных политических задач, проведения предвыборных кампаний и пр.

- Теория социализации (теория социального развития).

Благодаря продолжительному воздействию СМИ на потребителей, они становятся источником знаний о мире. Современные дети нередко от 2 до 4 часов проводят у телевизора, что делает его важным элементом социального развития. С помощью телевидения они узнают о мире взрослых, их поведении, начинают исполнять социальные роли, присущие взрослым.

Направленность телевидения на детскую и молодежную аудиторию с использованием методов, приемов и средств, ориентированных на их психологию (элементы развлекательности, состязательности, новизны, азарта и пр.), способствует наибольшему влиянию на них. Неслучайно именно на детях в большей степени видна позитивная и негативная роль СМИ.

- Теория использования и удовлетворения.

СМИ могут существовать только тогда, когда у них имеется свой зритель. Одна из важнейших задач, стоящих перед ними, — создание своей аудитории. Одновременно психология пользователя СМИ такова, что человек в большей степени обращается именно к тем из них, которые удовлетворяют их интересы, потребности, желания.

Данный факт определяет направленность деятельности постановщиков информационных программ, старающихся создавать такие, которые максимально захватывали бы зрителя сюжетом, информацией, содержанием, формой подачи, заставляли его переживать, вызывали потребность быть в более тесном взаимодействии и т.д. Таким образом, формируется своя аудитория, на которую ориентируется канал.

Механизмы влияния СМИ на личность (аудиторию) обусловлены глубоким знанием психологии личности и групп. Они активно воздействуют на информационные интересы, потребности аудитории, ее мотивацию и таким образом оказывают существенное давление на мировоззрение и проявление активности. Действенность влияния СМИ на аудиторию обеспечивается благодаря созданию следующих условий:

- актуальность информации и создание для потребителя эффекта ее востребованности, что усиливает влияние (действенность);

- настрой зрителя на восприятие именно этой информации.

От этого зависит включение его во взаимодействие с источником информации. Часто, учитывая важность этого фактора, информационные программы предусматривают постепенное вовлечение зрителя в потребление информации, рост интереса к ней, формирование у него необходимого настроя на восприятие именно той информации, которую ему «заготовили». Особенно это учитывается при решении пропагандистских задач;

- соответствие информации интересам, потребностям аудитории.

В этом случае она сразу же вызывает интерес и включает зрителя в процесс ее потребления;

- эмоциональная заразительность, заставляющая потребителя информации сопереживать.

Эмоциональное воздействие на отдельного зрителя обычно ниже, чем на группу. В то же время при глубоком индивидуальном эмоциональном сопереживании могут иметь место ярко выраженные негативные последствия. Групповой просмотр больше способствует проявлению эмоций.

Особенно это можно наблюдать при просмотре фильмов ужасов или комедий. Он усиливает и снижает фактор воздействия. За счет «взаимозаражения» люди в группе переживают более глубокие эмоции, но после прекращения информации в определенной степени легче вместе выходить из возникшего эмоционального состояния, особенно если в группе есть люди более сильные, способные его преодолевать.

Эмоциональное сопереживание зрителя обусловливает глубину воздействия на него сюжета фильма (информации) и способствует усвоению предлагаемой реакции. Эмоциональное проявление героя фильма нередко неосознанно усваивается сопереживающим зрителем на уровне соответствующего опыта. Такое воздействие называют «эмоциональной инфекцией». В основе этого лежит тот факт, что человек нередко неосознанно подражает в своей речи и поведении кому-то из окружающих.

Следствием этой имитации становится эмоциональное единство с этим человеком. Объектами подражания часто становятся герои телепередач. Особенно это характерно для детей и подростков. Нередко после просмотров фильмов они активно имитируют героев фильма, повторяя их речи, действия и поступки;

- создание эффекта достоверности предлагаемой информации.

Такой эффект необходим, чтобы потребитель поверил и принял ее именно в той интерпретации, в которой ему предлагают. С этой целью предлагаемая информация максимально приближается к действительности. Чаще всего создается эффект реальности, используются «достоверные» факты, либо на фоне действительно достоверных подаются те, которые должны быть восприняты как таковые. Такой эффект создает у потребителя веру в предлагаемую информацию, желание принять ее. Для усиления достоверности информации нередко приглашаются наиболее авторитетные для аудитории лица. Человек верит авторритету: «он не может врать»;

- идентификация зрителя с лицом, представленным СМИ.

Человек часто готов поверить правдоподобной информации, предлагаемой реально существующими людьми. Особенно это характерно для детей, которые идентифицируют себя с героем передачи, переживая его радости и печали. Данный факт используется в СМИ довольно часто, когда хотят как можно дольше удерживать зрительское внимание.

С этой целью у героя, который выступает в роли идентифицирующей личности, возникает проблема, решение которой откладывается до следующей встречи. Зритель (аудитория), желая получить наиболее полную интересующую его информацию, вновь обращается к источнику. В качестве информатора выступает наиболее авторитетная для аудитории личность и пр.;

- напряженное ожидание, формируемое содержанием информации и способом ее представления, создает у аудитории нетерпение и готовность к последующему взаимодействию со СМИ.

Такое явление основано на эмоциональном сопереживании зрителей вместе с героем фильма. Сюжет, основанный на сложном, исключительно трудном решении проблемы героя, вызывает у зрителей напряжение (психологическое ожидание), требующее снятие (разрешение). Таким образом формируется нетерпеливое ожидание последующей встречи с героем, желание участвовать в решении его проблем. На этом эффекте строятся многие сериалы, многосерийные фильмы.

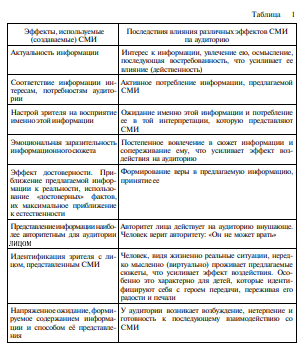

Так, телевизионные программы предусматривают использование (создание) определенных условий (эффектов) и тем самым способствуют достижению соответствующего результата воздействия на личность, группу (аудиторию) (См. табл. 1).

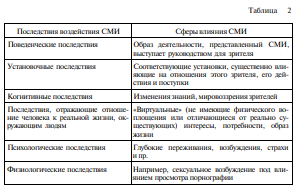

Результаты воздействия СМИ могут быть самыми различными. Они влияют на умственную (когнитивную), поведенческую, установочную и физиологическую сферы, вызывая определенные последствия. В частности:

- поведенческие последствия. Образ деятельности,представленный СМИ, является руководством для зрителя. Впоследствии он становится ориентиром либо основой, определяющей его практическую деятельность в достижении аналогичной цели, и соответствующим порядком действий, представленным СМИ;

- установочные последствия. При определенных условиях под воздействием СМИ у зрителя формируются соответствующие установки. Они носят достаточно устойчивый характер, существенно влияя на отношения этого зрителя, его действия и поступки;

- когнитивные последствия. Под воздействием информации, представляемой СМИ, изменяются знания, мировоззрение зрителей. Это находит отражение в их информированности, суждениях;

- последствия, сказывающиеся на отношении человека к реальной жизни, окружающим людям.

Увлечение телевидением и особенно интенсивное общение с Интернетом приводят к формированию так называемых «виртуальных» (не имеющих физического воплощения или отличающихся от реально существующего) интересов, потребностей, образа жизни. Такой человек живет нереальными взглядами, идеями, ему скучно от естественной жизни, ее проблем, его постоянно тянет к компьютеру (телевизору), с ним ему интересно, он чувствует себя комфортно;

- психологические последствия.

При просмотре различных психологических триллеров, фильмов ужасов и пр. у человека под воздействием глубоких переживаний возникает возбуждение, страх и пр. Он долго не может уснуть, у него сохраняется видение того, что только что происходило на экране. У людей с нарушениями психики могут быть более сложные последствия;

- физиологические последствия.

Информация, которая воспринимается зрителями, ведет к определенным физиологическим изменениям в организме. Такие последствия можно достаточно легко выявить. Например, сексуальное возбуждение под влиянием просмотра порнографии можно оценить, измерив частоту сердцебиения, электрохимические характеристики кожи, набухание пениса и пр. Просмотр фильма ужасов или захватывающего спортивного матча вызывает такие физические изменения, как учащение дыхания и сердцебиения (см. табл. 2).

Статьи по теме

- Второй период эволюции: от осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным учебным заведениям

- Пути повышения педагогической культуры социального работника

- Типичные уровни проявления педагогической культуры социального работника

- Структура социально-педагогической культуры и характеристика ее основных компонентов

- Понятия «культура», «педагогическая культура», «социально-педагогическая культура»

- Пути предупреждения и преодоления негативной профессиональной деформации социального работника

- Типичные проявления профессиональной деформации личности социального работника

- Факторы профессиональной деятельности, существенно влияющие на личность и ее проявление

- Профессиональная деформация личности: понятие, сущность и содержание

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)