- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Семиотика наука о знаках

Семиотика выдвигает постулат о знаке как о материально-идеальном образовании, способном репрезентировать информацию. Ею рассматривается лишь с содержательным аспектом знака – представление его в виде обобщенного концепта (добро-зло, главный-неглавный). Ю.С. Степанов, анализируя современное состояние семиотики, дает объяснение, почему «принцип знака» был заменен «принципом-высказывания». Это позволило разграничить системы, в которых имеются только знаки, но отсутствуют высказывания, как, например, в системе коммуникативных сигналов животных или в системе архитектурных символов, и системы, в которых есть высказывания. Это в то же время приблизило семиотику к проблемам коммуникации в человеческом понимании.

Проблема заключается в том, как следует понимать высказывание? Являются ли высказываниями, например, знак «череп и скрещенные кости» или предписывающие и запрещающие дорожные знаки, или актуализированное в речи слово «Берегись!». Конечно, данные знаки не отвечают определению высказывания как семиотической «ячейки», абстрагированной на основе так называемой пропозициональной функции и включающей объективные постоянные компоненты и субъективные переменные компоненты.

К первым компонентам относится сама информация, ко вторым – отношение к действительности, оценка достоверности информации, коммуникативная установка, эмоциональное отношение говорящего к информации. Обществе и позволило вычленить специальную область семиотического исследования – язык и литературу – как вербальные коммуникативные системы. Под речевой коммуникацией понимается разговорное общение. Общение обозначает и процесс обмена мыслями, информацией, эмоциональным переживанием собеседников. Социология рассматривает общение как социально обусловленный вид деятельности людей.

Психология исследует процесс установления и развития контактов между людьми с целью обмена информацией. Лингвисты процесс общения представляют, как актуализацию коммуникативной функции языка в тех или иных речевых ситуациях. Главным элементом речевой коммуникации является механизм, с помощью которого осуществляется перевод процесса передачи и восприятия информации в социально значимый результат персонального и массового воздействия. В социолингвистическом аспекте необходимо изучать прежде всего особенности функционирования языка в условиях массовой социальной коммуникации. Особенности стилей изложения в периодической печати, радио- и телепередач.

Выбор стиля зависит и от предмета речи, и от общей обстановки, в которой происходит общение. Для привычной, повседневной обстановки характерен нейтральный стиль, для торжественно приподнятых ситуаций – высокий стиль, в непринужденно-дружеской обстановке применяется чаще сниженный стиль.

Единицами языка передаются кроме основного и дополнительные значения:

- о сфере жизни, в которой происходит общение (функционально-стилистическое значение);

- о типах ситуаций, в которых эти единицы чаще всего употребляются (экспрессивно-стилистическое значение);

- об общественной оценке явлений, обозначенных данными единицами языка (оценочно-стилистское значение).

Выявлению механизмов взаимодействия социальных и лингвистических факторов, обусловливающих социальные функции языка в условиях массовой коммуникации рассматривал Шарль Балли – швейцарский лингвист, писавший на французском языке. Он считал, что одной из основных задач стилистики является исследование распределения языковых средств по сферам или средам общения и изучение различных эмоциональных окрасок речи, выражающих различные состояния и чувства людей.

Он описал три источника выразительных, эмоционально окрашенных средств языка:

- характеризующих эмоциональный оттенок (например, применение слова щуплый вместо худой);

- имеющих социальную окраску (например, использование выражений я накрылся, мне хана, вместо общеязыкового – я пропал).

Семиотика, или семиология (от греч. semeiotikon, от semeion – знак, признак) – наука, исследующая свойства знаковых систем и соответственно знаков (естественных и искусственных языков). Семиотика, находясь на стыке наук, получает материал из различных наук, обрабатывает его и затем передает этим наукам свои обобщения. Следовательно, семиотика может служить инструментом для всех наук, так как любая наука использует знаки и выражает свои результаты с помощью знаков. С одной стороны, семиотика близка к кибернетике, исследующей процессы связи и управления в живом организме, природе и обществе, а с другой стороны – к лингвистике, изучающей самую полную и совершенную систему связи – человеческий язык.

Являющаяся объектом изучения семиотики знаковая система -это совокупность знаков, устроенная определенным образом. Знаковая система есть материальный посредник, который служит для обмена информацией между двумя другими материальными системами (например, преподаватели – (знаковая система языка) – студенты). Понятие знака (минимальной единицы знаковой системы), или языка, несущего информацию, которое лежит в основе семиотики, требует отдельного рассмотрения.

Основные принципы семиотики сформулировал в 1860-е гг. американский философ Ч.С. Пирс. Ему же принадлежит и сам термин «семиотика». В XX в. семиотика приняла лингвистический уклон под влиянием идей основателя структурной лингвистики Ф.деСоссюраи основателя датского лингвистического структурализма Л. Ельмслева, а также философский уклон под влиянием идей американского философа Ч. Морриса.

По объекту изучения современная семиотика разделяется на три больших узла:

- семиотика языка и литературы, объектом изучения которой являются проявления языка-речи или тексты;

- знаковые явления других родов, такие, как живопись, музыка, архитектура, кино, обряды, ритуалы (в той мере, в какой они являются знаковыми системами);

- системы коммуникации животных и системы биологической связи в человеческом организме; этот узел стоит несколько особняком.

Таким образом, каковы бы ни были знаковые системы, – действуют ли они в обществе, в природе или человеке (его организме, мышлении и психике) – они предмет семиотики. Общая семиотика подразделяется на ряд частных наук: биосемиотику, этносемиотику, лингвосемиотику и т.д. В дальнейшем нас будет интересовать лингвосемиотика. Лингвосемиотика (впрочем, как и семиотика литературы) – это наука о таких знаковых системах, которые обладают высказываниями. Чаще всего высказывание – это предложение. Однако предложение становится высказыванием лишь в пределах текста (подробнее речь об этом пойдет далее).

Семиотика выделяет три основных аспекта изучения знака и знаковой системы:

- синтактику, изучающую отношения между знаками, то есть внутренние свойства систем знаков (иначе, правила построения знаков в рамках знаковой системы);

- семантику, изучающую отношения между знаками и обозначаемым предметом внешним миром и внутренним миром человека, то есть содержание знаков;

- прагматику, изучающую отношение между знаком и человеком, то есть тем, кто пользуется знаками: говорящим, слушающим, пишущим, читающим.

В разделении семиотики на синтактику, семантику и прагматику видны следы происхождения семиотики из средневекового «тривия» (от лат. trivium – трехдорожье) гуманитарных наук. Тривий состоял из грамматики, логики, называвшейся тогда диалектикой, и риторики. Части тривия по предмету изучения и по задачам, которые в их рамках ставились, соответствуют частям семиотики: грамматика – синтактике, логика – семантике, а риторика – прагматике. Разделение на семантику, синтактику и прагматику ввел Ч. Моррис.

Сначала ученые занимались в основном синтактикой: синтаксисом, композицией, морфологией текста. Затем центр исследований переместился в область семантики: изучались отношения элементов (знаков) к внешнему миру, соотношение знак – понятие, языковая «картина мира». В последние годы основные исследования ведутся в области прагматики (говорящего и пишущего субъекта, его различных Я; отношений между отправителем и адресатом, говорящим и слушающим, пишущим и читающим; словесного воздействия, убеждения и т.п.). Рассмотрим более подробно каждый из аспектов изучения семиотики.

Синтактика изучает объективные законы устройства знаковых систем. Ее задачей является описание запаса правильно построенных текстов (составных знаков) для различных классов знаковых систем. В идеале она должна описывать все допустимые тексты. Однако в настоящее время на практике это реализовано только для искусственных языков. В случае естественного языка формальное описание синтактики (прежде всего синтаксиса) получено лишь фрагментарно. Причины этого – избыточность естественного языка в отличие oт искусственных знаковых систем, а также динамичность системы естественного языка, ее постоянное движение, развитие.

Элементарным примером неполноты описания может служить система естественного (русского) языка, для которого характерно обилие исключений в системе грамматических и синтаксических правил. Многие из исключений – осколки системы языка в различные моменты его исторического развития. Обычно «несистемны» наиболее употребительные слова и конструкции, так как в силу частого использования их форма запоминается носителями языка автоматически и без труда, вследствие чего «застывает» и с течением времени выпадает из системы языка, которая находится в постоянном движении, изменении.

Таковы, например:

- непродуктивные (не пополняющиеся новыми единицами) словообразовательные типы глаголов в русском языке: давать, создавать, -знавать (типа познавать(ся), узнавать), – ставать (типа: доставать(ся), отставать);

- фразеологизированные структурные схемы простого предложения, то есть предложения с индивидуальными отношениями компонентов и с индивидуальной семантикой, когда связываются друг с другом идиоматически, служебные и местоименные слова, частицы и междометия функционируют не по действующим синтаксическим правилам: Люди как люди; Нет чтобы помолчать; Праздник не в праздник; (Мне) не до отдыха; Учиться так учиться и др. (Русская грамматика, 1982).

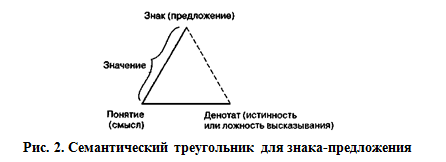

В случае естественного языка максимально полное описание синтактики может быть достигнуто с помощью методов языкового прогнозирования, но они в настоящий момент еще далеки от совершенства. Семантика изучает законы смысла. Центральным понятием семантики является понятие значения. Обычно для разъяснения структуры языкового значения используется «семантический треугольник», показанный на рис. 1.

Рис. 1. Семантический треугольник для знака (слова)

В значении слова находит обобщенное отражение определенный предмет, «фрагмент» действительности: слово является названием не отдельного предмета, а целого класса предметов. Предметы и явления действительности отражаются в сознании человека в виде логических понятий. Таким образом, значение есть соотнесенность знака (слова) с определенным понятием. Например, слово стул обозначает класс реально существующих предметов. Все существующие виды стульев отображаются в нашем сознании в виде понятия о стуле. Значение слова стул содержит лишь минимальный набор характерных признаков (которые берутся обычно из числа признаков понятия), позволяющих соотнести слово и обозначаемый предмет.

В семантическом треугольнике обязательными компонентами являются знак и понятие, а денотат может отсутствовать. Например, все русские люди знают, кто такая Баба Яга, и могут приблизительно описатьееи датьей некоторую характеристику. Следовательно, знак и понятие существуют. А вот денотата – самой Бабы Яги – не существует. Знаком является и предложение. Понятие предложения-высказывания – центральная категория лингвосемиотики. Смысл предложения-высказывания заключается в высказанном в нем суждении, а денотатов у предложения бывает только два – «истина» или «ложь», то есть, соответствие или несоответствие высказанного в предложении суждения реальному положению вещей. Семантический треугольник для этого случая приводится на рис. 2.

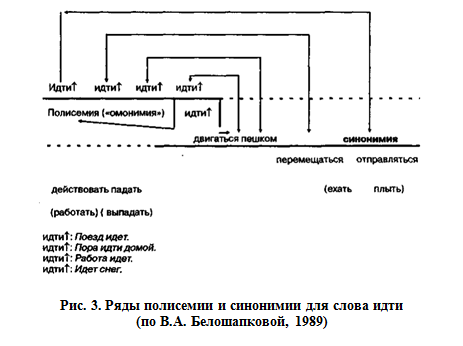

Например, истинный знак-предложение М. Горбачев является зачинателем перестройки; ложный знак-предложение М. Горбачев является главным противником перестройки. В «семантическом треугольнике» помимо отсутствия денотата возможна неоднозначность соответствия знак – понятие – денотат (предмет), выражающаяся в омонимии, полисемии и синонимии.

Развитие полисемии (многозначности слова) с семантической точки зрения объясняется законом асимметрии знака и значения. Знак и значение обычно полностью не покрывают друг друга. Один и тот же знак «стремится обладать иными функциями, нежели его собственная», а значение «стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак. Они асимметричны…». Эта асимметрия объясняет природу языковых единиц, которые обладают, с одной стороны, устойчивостью, выполняя коммуникативную функцию, а с другой – подвижностью, изменяясь в соответствии с условиями конкретного контекста.

В результате постоянного расширения круга ситуаций, в которых используется та или иная языковая единица, происходит пошаговое, частичное изменение семантической структуры лексических единиц, обогащение их семантической структуры. Одновременно каждое из значений стремится выразиться в новом знаке: Корабль идет. Корабль плывет. Таким образом, каждая лексическая единица входит в пересекающиеся ряды полисемии и синонимии (рис. 3.). Явление синонимии в семиотике интерпретируется весьма широко. В семиотике синонимы – два равнозначных, но не тождественных выражения.

При этом под равнозначностью понимается:

- либо соотнесенность с одним и тем же денотатом (предметом);

- либо соотнесенность с одним и тем же понятием, точнее с той его частью, которая содержит характеризующую информацию.

В первом случае говорят об экстансиональной синонимии, во втором – об интенсиональной.

Приведем примеры:

- Слова картина – шедевр – мазня – это экстансиональные синонимы, если они используются говорящими (пишущими) для обозначения одного и того же конкретного произведения живописи (денотата), а слова картина – полотно – интенсиональные синонимы, так как соотнесены с одним и тем же понятием «картина любого художника».

- Слова абрикос, курага, урюк – экстансиональные синонимы, так как обозначают плод абрикосового дерева, но при этом соотносятся с разными понятиями: абрикос – свежий фрукт, курага – «высушенный, разделенный на две половинки и без косточки абрикос», урюк – «высушенный цельный абрикос с косточкой». В то же время слово абрикос и выражение плод абрикосового дерева с точки зрения семиотики – интенсиональные синонимы, так как прежде всего соотносятся с одним приятием – означаемым.

- 3. Таким образом, слова, являющиеся интенсиональными синонимами, одновременно всегда являются и экстансиональными синонимами, но не наоборот: пары слов бегемот гиппопотам, бортпроводница – стюардесса, художник – живописец и подобные могут рассматриваться одновременно и как интенсиональные, и как экстансиональные синонимы.

В лингвистике исследуется преимущественно интенсиональная синонимия.

Экстансиональная синонимия до недавнего времени рассматривалась гораздо реже, но сейчас ей стали уделять большее внимание, в первую очередь в работах, посвященных описанию различных приемов воздействия на слушателя (читателя) посредством средств массовой коммуникации. Этот интерес объясняется тем, что в предложении экстенсионально синонимичные выражения (то есть, выражения, имеющие один денотат) далеко не всегда могут быть заменены друг другом так, чтобы информация, передаваемая предложением, не изменялась.

Приведем примеры:

- Выражения зачинатель перестройки; человек, который начал перестройку и первый, и единственный ПрезидентСССРявляются экстансиональными синонимами, так как имеют один денотат (Горбачев как человек, точнее общее представление об этом человеке). Однако предложения Горбачев – это зачинатель перестройки и Горбачев – это человек, который намол перестройку несут почти одинаковую информацию, а предложение Горбачев – первый и единственный Президент СССР имеет совершенно иное значение.

- Если журналист описывает идущие где-либо военные действия, он выбирает лексику из серии экстенсионально синонимичных выражений: боевые действия трактуются как освободительная война или ожесточенное сопротивление банд наемников, солдат, участвующих в этих боевых действиях, можно назвать соответственно воинами-освободителями или бандами боевиков, или наемников и т.п.).

Выбор лексики определяется политическими, эстетическими и т.п. взглядами пишущего (говорящего) и далеко небезразличен читающему (слушающему), ибо он придает предложению-высказыванию строго определенный смысл. Прагматика изучает законы, зависящие от позиции наблюдателя. Языковые основы прагматики лежат за ее пределами – в синтактике и семантике языка. Можно сказать, что прагматика – это семантика языка в действии. При объяснении понятия прагматика в качестве простейшего примера знаковой системы часто приводят систему дорожной сигнализации – светофор. Эта система имеет три знака: красный, означающий «Остановиться!», зеленый – «Можно ехать!» и желтый – «Приготовиться к движению (или остановке)!» Синтактика знаков светофора составляет четыре Комбинации, каждой из которых соответствует определенная семантика.

Синтактика Семантика:

- красный + желтый стоять + приготовиться к движению;

- желтый + зеленый приготовиться к движению + ехать (идти) 3) зеленый + желтый ехать (идти) + приготовиться к остановке 4) желтый + красный приготовиться к остановке + остановиться.

Прагматика светофора заключается вследующем. Знаковая система светофора адресуется водителям и пешеходам. Если на стороне светофора, обращенной к водителю, последовательно загорается «желтый + зеленый», то для водителя эта комбинация означает «приготовиться к движению». В то же время для пешехода, который смотрит на сторону светофора, обращенную к водителю, и видит эту же комбинацию, она означает «приготовиться к остановке + остановиться» (соответственно на его стороне светофора загорается комбинация «желтый + красный»). Таким образом, значение каждой комбинации различно по отношению к каждому из адресатов (водителю и пешеходу). Если пешеход в этой ситуации «выполнил команду» светофора и остановился, значит, коммуникативный акт со стороны светофора был успешным.

Интересно

Прагматику лингвистического знака – предложения можно проиллюстрировать аналогично. Предложение-высказывание – это элемент коммуникации, который имеет субъектно-предикатную структуру (то есть, подлежащее и сказуемое) и интонационную оформленность(синтактика) и соединяет в себе функцию номинации – обозначения предметов и явлений действительности (семантика) и коммуникативную функцию (собственно прагматика).

Субъектно-предикатная структура одновременно фиксирует и акт номинации (обозначения), и акт коммуникации, поскольку она превращает номинацию в сообщение. Наиболее наглядно прагматика предложения-высказывания проявляется в случае рассогласования собственно номинативной и коммуникативной функций. Например, предложение Вы уже слишком далеко зашли, взятое вне контекста, обозначает «Выушли куда-то, в каком-то направлении слишком далеко».

В конкретных речевых ситуациях оно может приобрести различный коммуникативный смысл:

- Надо возвращаться: в лесу темнеет. Вы уже слишком далеко зашли;

- Вы уже слишком далеко зашли. Я такие слова никому не прощаю;

- Вы уже слишком далеко зашли. В этой ситуации, ничего не изменить. Придется смириться.

Основания прагматики языка кроются в общем свойстве языка, пронизывающем все его стороны, – в «субъективности».

При этом прагматика рассматривает широкий круг вопросов:

- в обыденной речи – отношение говорящего к тому, что и как он говорит: истинность, объективность, предположительность речи, ее искренность или неискренность, приспособленность к социальной среде и социальному положению слушающего и т.д.;

- интерпретация речи слушателем – как истинной, объективной, искренней или, напротив, ложной, сомнительной, вводящей в заблуждение;

- в художественной речи – отношение писателя к действительности и к тому, что и как он изображает; отношение читателя к тексту и в конечном счете к художественному произведению в целом и др.

Связующим звеном в таком широком наборе вопросов является, по мнению одних ученых, центр субъективности языка – категория субъекта, по мнению других – социальная ситуация и фактор адресата. Обсудим первые две группы вопросов, которыми занимается современная прагматика. Рассматривая вопрос отношения говорящего субъекта к тому, что и как он говорит, начнем с определения понятия пропозициональной функции, которая составляет основу предложения-высказывания. Пропозициональная функция – это языковое выражение, имеющее по внешней форме вид высказывания, но в действительности таковым еще не являющееся, так как содержит одну или несколько переменных.

Например, при замене переменной на ту или иную постоянную в языковом выражении X – столица России получаем либо истинное высказывание «Москва – столица России», либо ложное «Тверь – столица России». Таким образом, языковое основание, дающее говорящему возможность солгать, исходит из того, что пропозициональная функция, составляющая основу каждого предложения-высказывания, сама по себе не является ни истиной, ни ложью, стоит над тем и другим. Роль прагматических аспектов высказывания, которые может использовать говорящий для достижения своей коммуникативной цели, иллюстрирует также ситуация многоязычия.

В качестве примера один из основателей теории речевых актов Дж.Р. Серл приводит следующую ситуацию. Допустим, говорит он, вы – американский офицер и во время войны попадаете в плен к итальянцам, союзникам немцев. Вы хотите их убедить, что вы немецкий офицер. Но из всего школьного запаса знаний немецкого языка вы помните только одну фразу. Однако, по вашему мнению, итальянцы тоже не знают немецкого языка и одни лишь звуки немецкой речи могут их убедить, что перед ними союзник. Тогда вы произносите строку из стихотворения И.В. Гете «Kennst du das Land, wo die Zitronen blihen?» («Знаешь ли ты край, где растут лимонные деревья?»). При этом с помощью интонации вы пытаетесь доказать, что произносите фразу «Я немецкий офицер».

Другая группа вопросов связана с интерпретацией речи слушателем, его языковыми ожиданиями. Так, в русской культуре принято утешать человека минимизацией беды: Велико дело! Не велика беда! Что за горе! Это ли горе! Это горюшко не горе; горе будет впереди! и др. Приведенные выражения для русскоязычного слушателя имеют один смысл «Беда не так велика». Если же буквально, слово в слово, перевести эти выражения на любой язык, они будут иметь иной смысл. Таким образом, каждое из данных выражений приобретает смысл утешения лишь в определенном контексте, в определенной речевой ситуации и культурной среде. Вне ее эти предложения лишены коммуникативного смысла.

На основе прагматических закономерностей нередко строятся тексты юмористического характера, а также рекламные:

- Например, в одной юмореске М. Задорнова есть такой фрагмент: «Вот и наступила долгожданная демократия…[пауза]… Демократы отобрали у коммунистов все их привилегии… [пауза]… И… правильно… взяли их себе». Здесь приведена цепочка обманутых языковых ожиданий: после каждого предложения-высказывания слушатель ждет иного развития речевой ситуации. После первой фразы ожидаем хвалебных слов в адрес демократии, например: «Демократические начинания пронизывают все стороны нашей жизни; или: Приход демократии ознаменовал собой новый этап в развитии нашего общества» и т.п. Вместо этого звучит фраза: «Демократы отобрали у коммунистов все их привилегии… И… правильно… взяли их себе».

- Телевизионная реклама крышек для консервирования сопровождается рекламным текстом, построенным с учетом прагматики предложения-высказывания. Диктор замогильным голосом произносит: «Мне… крышка!», и все зрители понимают, что он хочет сказать: «Мне конец!» Однако их языковые ожидания не оправдываются: хор голосов радостно кричит: «И мне, и мне… крышки! Нам всем нужны крышки». После паузы диктор говорит: «Покупайте крышки для консервирования!»

Так, небольшое лингвистическое мошенничество – замена винительного падежа именительным, характерное для разговорной речи (Мне крышка вместо Мне (надо) крышку), а также изменение интонации служат причиной появления ложных ожиданий у слушающих. Вместе с дальнейшим «разъяснением» оно повышает экспрессивность рекламы.

Статьи по теме

- Синтактика, семантика, прагматика как основные отношения знаков

- Свойства и ситуативная обусловленность устноречевой коммуникации

- Стратегия и тактика аргументации

- Умение слушать как вид коммуникации

- Диалог

- Монолог

- Спор как разновидность речевой коммуникации

- Виды устно-речевой коммуникации

- Умение говорить

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)