- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Оказание первой доврачебной помощи человеку, пораженному электрическим током

Первая помощь пострадавшему от электрического тока состоит из двух этапов: освобождение пострадавшего от действия тока и оказание ему первой доврачебной медицинской помощи.

Освобождение пострадавшего от действия тока. Если человек, пораженный током, соприкасается с токоведущими частями, необходимо быстро освободить его от действия тока, принимая одновременно меры предосторожности, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущими частями или с телом пострадавшего, а также под напряжением шага.

Лучше всего отключить установку, а если это невозможно, надо (в установках до 1 ООО В) перерубить провода топором с деревянной рукояткой либо перекусить их инструментом с изолированными рукоятками. Для отключения воздушной линии можно вызвать ее короткое замыкание, набросив голый провод.

Пострадавшего можно оттянуть от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом нельзя касаться тела пострадавшего, его обуви, сырой одежды и т.д.

При необходимости прикоснуться к телу пострадавшего оказывающий помощь должен изолировать свои руки, надев на них диэлектрические перчатки. При отсутствии диэлектрических перчаток надо обмотать руки шарфом, надеть на руки шапку и т.д. Вместо изоляции рук можно изолировать себя от земли, надев на ноги резиновые галоши либо встав на резиновый коврик, доску и т.д.

Если пострадавший очень сильно сжимает руками провода, то надо надеть диэлектрические перчатки и разжать его руки, отгибая каждый палец в отдельности.

Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, обеспечивающие безопасность при возможном падения пострадавшего.

Для определения состояния пострадавшего необходимо уложить его на спину и проверить наличие сознания; при отсутствии сознания — проверить наличие дыхания и пульса. Наличие дыхания у пострадавшего определяется на глаз по подъему и опусканию грудной клетки. Проверка пульса осуществляется на лучевой артерии примерно у основания большого пальца руки. Если на лучевой артерии пульс не обнаруживается, то следует проверить его на сонной артерии на шее с правой и левой сторон выступа щитовидного хряща — адамова яблока. Об отсутствии кровообращения в организме можно судить также и по состоянию глазного зрачка, который расширяется через минуту после остановки сердца. Проверка состояния пострадавшего должна производиться быстро — в течение не более 15…20 с.

Оказание первой доврачебной медицинской помощи. Первая доврачебная медицинская помощь пострадавшему оказывается немедленно, после освобождения его от действия тока (на месте происшествия).

Если пострадавший в сознании, но до этого продолжительное время находился под действием тока (I степень электрического удара), то необходимо уложить его на подстилку и немедленно вызвать врача. До прибытия врача нужно обеспечить пострадавшему полный покой, ведя непрерывный контроль дыхания и пульса. Если вызвать врача быстро невозможно, то надо срочно доставить его в лечебное учреждение, так как отрицательное воздействие электрического тока может проявиться не сразу, а спустя минуты, часы и даже дни.

Если пострадавший в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом (II степень электрического удара), то его надо уложить на подстилку, расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха, поднести к носу смоченную в нашатырном спирте вату, обрызгать лицо холодной водой, растереть и согреть тело. Затем нужно немедленно вызвать врача.

Если пострадавший без сознания, плохо дышит (редко, судорожно, с всхлипыванием, неритмично), а сердце нормально работает (III степень электрического удара), то необходимо делать искусственное дыхание.

При отсутствии признаков жизни — дыхания и пульса (болевые раздражения не вызывают никакой реакции), когда наступило состояние клинической смерти (IV степень электрического удара), надо немедленно приступить к оживлению, т.е. к искусственному дыханию и закрытому массажу сердца. Никогда нельзя отказывать в помощи пострадавшему, у которого остановились дыхание и сердцебиение. Констатировать смерть имеет право только врач.

Искусственное дыхание проводят для обеспечения насыщения крови пострадавшего кислородом, удаления из нее углекислого газа, восстановления самостоятельного дыхания за счет механического раздражения нервных окончаний легких поступавшим воздухом.

Способы искусственного дыхания подразделяются на ручные и аппаратные. Ручные способы можно применять немедленно по возникновении нарушений дыхания, в то же время они значительно менее эффективны и более трудоемки, чем аппаратные. Можно делать искусственное дыхание способами «изо рта в рот» или «изо рта в нос», при этом оказывающий помощь вдувает воздух из своих легких в легкие пострадавшего через его рот или нос. Способ «изо рта в рот» может быть применен при многих несчастных случаях: удушении, отравлении, принятии слишком больших доз лекарств, травмах головы, при несчастном случае на воде.

Способ «изо рта в рот» эффективнее других ручных способов, так как:

- достаточно большой объем вдуваемого в легкие воздуха ( 100… 1000 мл);

- простой контроль за поступлением воздуха в легкие пострадавшего (по расширению грудной клетки и ее опусканию).

Недостаток этого способа — возможность взаимного заражения и чувство брезгливости у оказывающих помощь, поэтому вдувание осуществляется через носовой платок, марлю или специальную трубку.

Подготовку пострадавшего к искусственному дыханию нужно осуществлять в следующей последовательности:

1) уложить на спину, на ровную горизонтальную поверхность;

2) освободить от стесняющей дыхание одежды — расстегнуть ворот, ремень, развязать галстук и т.д.;

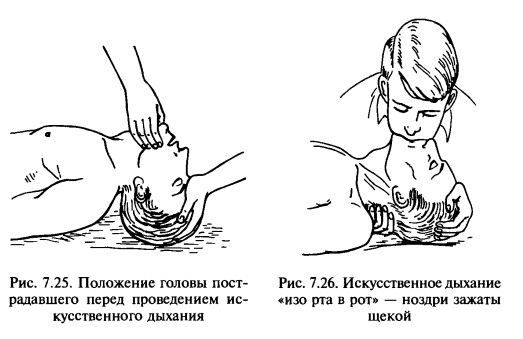

3) максимально запрокинуть голову пострадавшего, для чего положить одну свою руку ему под шею, а другую — на лоб, нажать на лоб, придерживая шею; при этом откроется рот и язык освободит гортань (рис. 7.25);

4) быстро очистить рот от слизи, крови, инородных тел, удалить их пальцем, обернутым носовым платком или марлей, вынуть съемные зубные протезы.

По окончании подготовительных операций необходимо приступить к выполнению искусственного дыхания — зажмите ноздри пострадавшего щекой или пальцами, сделайте 2 —3 глубоких вдоха. Глубоко вдохните и, охватив губами его рот, сделайте с силой вдувание (рис. 7.26, 7.27). Если открыть рот пострадавшему не удалось, то можно проводить дыхание «изо рта в нос», т.е. вдувать ему воздух через нос, закрывая рот пострадавшего.

Контроль за поступлением воздуха осуществляется на глаз по расширению грудной клетки при каждом вдувании. При появлении у пострадавшего слабых вдохов следует искусственное дыхание по времени совместить с его дыханием.

Искусственное дыхание необходимо проводить до начала оказания помощи врачом или до восстановления глубокого ритмичного дыхания.

Закрытый ( непрямой ) массаж сердца проводят в целях искусственного поддержания кровообращения в организме пострадавшего и восстановления нормальных естественных сокращений сердца. Кровообращение доставляет кислород ко всем органам и тканям организма. Следовательно, одновременно с массажем сердца должно производиться искусственное дыхание.

Подготовка к массажу сердца является одновременно и подготовкой к искусственному дыханию, так как они производятся совместно. Ноги пострадавшего рекомендуется приподнять на 0,5 м для эффективности массажа.

При выполнении массажа сердца встаньте сбоку, займите такое положение, при котором возможен более или менее значительный наклон над ним. Нажатие производят на нижнюю треть грудины. Грудина — это кость передней части скелета, соединяющая ребра. Наложите на нее ладонь одной руки, а ладонь другой — на тыльную поверхность первой. Надавливание на грудину следует проводить основанием ладони, а не всей ладонью, высоко приподняв пальцы рук, чтобы они не касались грудной клетки пострадавшего. Надавливать нужно быстрым толчком изо всех сил, чтобы сместить нижнюю часть грудины вниз (рис. 7.28); надавливание на грудину производите с частотой 1 раз в секунду, чтобы создать достаточный кровоток. С большой осторожностью следует делать массаж людям пожилого возраста из-за опасности перелома ребер и грудины. Помните, что массаж сердца и искусственное дыхание производятся попеременно.

Контроль за правильностью закрытого массажа сердца осуществляется по прощупыванию пульса на сонной артерии пострадавшего, а также по сужению зрачков, появлению у пострадавшего самостоятельного дыхания, уменьшению синюшности кожи и видимых слизистых оболочек.

Длительное отсутствие пульса при появлении других признаков оживления служит признаком фибрилляции сердца. В этом случае необходимо продолжать оказание помощи до прибытия врача для доставки пострадавшего в лечебное учреждение. О восстановлении работы сердца судят по появлению у пострадавшего регулярного пульса.

Срочные меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему нужно проводить в следующей последовательности:

1) подготовить пострадавшего к искусственному дыханию (см. ранее);

2) сделать первые 12 вдуваний как можно быстрее, делая три глубоких вдоха перед каждым вдуванием (1 вдувание за 5 с). Проверить наличие пульса;

3) если появился пульс и слабые вдохи, то нужно продолжить вдувания в такт дыханию пострадавшего, осуществляя контроль за дыханием и пульсом;

4) если пульс не появился, то нужно немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Если человек оказывает помощь один, то он должен делать на 2 быстрых вдувания 15 надавливаний на грудину. Если помощь оказывают двое — 1 вдувание и 5 надавливаний поочередно, осуществляя контроль за реакцией пострадавшего.

Реанимацию нельзя прекращать до появления пульса и самостоятельного дыхания или до начала оказания помощи врачом.

Статьи по теме

- Экологическая экспертиза производственных предприятий

- Построение системы мониторинга окружающей среды

- Классификация систем мониторинга окружающей среды

- Расчет СЗЗ предприятия по воздействию вредных факторов на окружающую среду

- Требования, предъявляемые к санитарно-защитным зонам

- Роль безотходных и малоотходных технологий в процессе обращения с отходами

- Переработка отходов как средство защиты окружающей среды

- Классификация, паспортизация и сертификация отходов

- Основные понятия и определения. Характеристика и свойства отходов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)