- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Норма и патология в социальном развитии человека, причины социальных отклонений

Под нормой (от лат. norma) понимают правило, точное предписание, установленная мера. «Социальная норма» («социальные нормы») — это официально установленные или сложившиеся под воздействием социальной практики нормы и правила общественного поведения и проявления человека в конкретно-исторических условиях жизни общества.

Они определяют сложившиеся или установленные (дозволенные или обязательные) стандарты поведения личности в группе, соблюдение которых является для индивида необходимым условием взаимодействия.

В социальных нормах преломляется и отражается предыдущий социальный опыт общества и осмысление современной действительности. Они закрепляются в законодательных актах, должностных инструкциях, правилах, уставах, других организационных документах, а также могут выступать в виде неписаных правил среды.

Сгруппированные по основным нормообразующим факторам, они подразделяются на: правовые, нравственные, этические, религиозные и др., служат критерием оценки социальной роли человека в любой конкретный момент и присутствуют в его повседневной жизни и деятельности.

Человек одновременно выполняет несколько социальных ролей — гражданина, специалиста, члена семьи, коллектива и пр., в процессе чего он усваивает социальный опыт поведения, необходимый ему для самореализации как личности.

Социальное отклонение — это социальное развитие человека, поведение которого не соответствует общественным ценностям и нормам, принятым в обществе (его среде жизнедеятельности). Выделяют такие формы социального отклонения: асоциальное поведение и антисоциальное.

Асоциальное поведение (от греч. а — отрицательная частица «не», «без» и лат. socialis — общественный, связанный с жизнью и отношениями людей в обществе) — это такое поведение человека, которое не соответствует нормам, принятым в обществе, но не содержит противоправных действий. Антисоциальное (от греч. anti — против и социальный) — это противоправное поведение человека.

В социологии выделяют такое явление, характеризующее несоответствующее нормам проявление человека в социальной среде, как аномия. Термин «аномия» предложен французским социологом Д. Дюркгеймом и означает отсутствие норм в поведении, их недостаточность. Американский социолог Р. Мертон в 30-х гг. выдвинул теорию социальной аномии, под которой рассматривал состояние «безнравия» в обществе, побуждающее индивида к отклоняющемуся поведению.

По его мнению, во всяком обществе господствуют определенные цели и средства их достижения. Нарушение равновесия между целями и средствами их достижения и служит основанием для аномии. Мертон обосновывает следующие типы реакции человека при аномии (логически возможных вариантов сочетания отношения к целям деятельности и к избираемым при этом средствам их достижения): конформизм, инновативность, ритуализм, ретризм, бунт.

Конформизм (от позднелат. conformns — подобный, сходный) — равное (наряду со всем) положительное отношение к целям и средствам их достижения, сложившимся в обществе.

Инновативность (от лат. innovatio — возобновление, перемена) — положительное отношение к целям и отрицание ограничений в выборе средств, которое ведет к новационному поведению, новационной деятельности человека.

Ритуализм — отрицательное отношение к целям, их забвение при сохранении главного акцента на средствах составляет поведение ритуального типа (например, религиозная деятельность, бюрократизм и пр.).

Ретризм — отрицание и целей, и любых средств их достижения. Он ведет к уходу от жизни (алкоголики, наркоманы и т.д.).

Бунт — отказ и от целей, и от средств, принятых в обществе с одновременной заменой их новыми целями и новыми средствами. Он выступает в форме мятежа, переворота и провозглашает революционные перемены в социальных нормах и ценностях.

В социальной педагогике и в социологии выделяют выражение — отклоняющееся поведение. Под этим термином понимается поведение человека, не соответствующее принятым в обществе нормам и ролевым предназначениям.

Термин «отклоняющееся» (поведение) часто заменяют термином «девиантное» (от лат. deviatio — отклонение) или «делинквентное» (от лат. delinquens — правонарушитель). Под девиантным поведением человека подразумевается система поступков или отдельные поступки, действия человека, носящие характер отклонения от принятых в обществе правил. Чаще всего под девиантным поведением понимают отрицательное (негативное) отклонение в поведении человека, противоречащее принятым в обществе правовым и нравственным нормам. Делинквентное поведение в крайних своих проявлениях характеризуется как уголовно наказуемое и подлежит административным воздействиям.

В 1950-х гг. американский социолог А. Коэн выдвинул теорию делинквентных субкультур. В основе этой теории лежит обоснование особой субкультуры у людей делинквентного типа, определяющей ориентацию их на успех, но совсем иным путем (иными средствами), чем в «большом» обществе. К таким представителям принадлежат те, для которых нормальными средствами достижения самоуважения и уважения со стороны других являются мелкие кражи, агрессивность, вандализм. К субкультуре насилия относят агрессивное поведение, воровство и пр. Она функционирует внутри мафии, банды, криминальных групп и определяет сущность и образ жизнедеятельности их членов.

Существуют различные теории формирования девиантного поведения человека. Среди них: биологические — своеобразие внешнего вида предопределяет склонность человека к правонарушению (Ломброзо, Шелдон); психологические — особенности психики человека являются той основой, которая определяет его склонность к конфликтам, правонарушениям (Фрейд); социологические — девиантное поведение человека является следствием усвоения им негативного социального опыта, сформировавшегося противоречия между результатом воспитания и требованиями среды и пр. (Дюркгейм, Мертон Миллер и др.).

Анализ различных теорий показывает, что и биологические, и психологические теории выделяют особенное в личности, которое может сказаться на ее девиантном развитии, воспитании. Они свидетельствуют о том, что человек, с рождения неся в себе агрессивное начало, может иметь определенное предрасположение к девиации.

Однако любое предрасположение человека к девиации реализуется только при неблагоприятных для него условиях среды жизнедеятельности и воспитания, превращаясь в те самые основы его личности, которые и определяют в последующем негативное (девиантное или делинквентное) поведение.

В основе отклоняющегося поведения человека лежат его биопсихологические характеристики, процесс и результаты его социального воспитания, усвоения им негативного социального опыта поведения: отрицательно выраженная направленность личности (интересы, потребности, мотивы, цели, идеалы), негативные привычки и соответствующие им (негативной направленности и отрицательным привычкам) положительные чувства (внутреннее удовлетворение от их проявления), которые выступают регуляторами его антисоциального, аморального поведения, действий и поступков.

Девиантным человек становится постепенно. Основными этапами становления девиантного поведения являются:

- возникновение противоречия между социальными нормами и личностью;

- проявление несогласия, отрицание социальных требований ребенком;

- проявление противозаконных действий (мелкое хулиганство, обман, кражи и т.д.);

- рецидивы противозаконных действий;

- накопление опыта асоциального поведения (насилие, хулиганство, проституция и др.);

- включение в группу с асоциальным поведением;

- нарушение законов;

- совершение преступления.

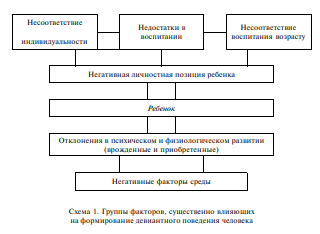

Чтобы эффективно решать вопросы работы с лицами социально-негативного (девиантного) поведения, необходимо выявить основные факторы, обусловливающие их формирование. К таким группам факторов и их составляющих следует отнести (см. схему 1):

А. Отклонения в психическом и физиологическом развитии: низкий уровень интеллектуального развития от рождения или как результат черепно-мозговой травмы; эмоционально обусловленные отклонения и (или) отклонения активно-волевой сферы, способствующие формированию повышенной возбудимости, аффективного поведения, импульсивности в действиях и поступках, жажды наслаждений, злорадства и издевательства над окружающими, деспотизм, бродяжничество и пр.; отклонения в процессе формирования личности, приводящие к сложностям во взаимоотношениях со сверстниками.

Б. Несоответствие воспитания индивидуальности ребенка. Различные отклонения в развитии ребенка диктуют необходимость их учета в воспитании. Оно должно ориентироваться на сдерживание или стимулирование тех или иных возможностей ребенка в познавательной, чувственной и волевой сферах, развитие компенсаторных возможностей, позволяющих преодолеть недостатки, и пр.

В. Несоответствие воспитательного воздействия своеобразию возрастного развития. Так, например, наиболее сложным в воспитании является подростковый, отроческий возраст (11—13, 14—16 лет) — переходный возраст. В социальном плане подростковая фаза — это продолжение первичной социализации. Подростки — как правило, школьники — находятся на иждивении родителей (или государства), главной деятельностью является учеба. Это период завершения детства и начала «вырастания» из него.

Юношеский возраст (от 17 до 23 лет) представляет собой в буквальном смысле слова «третий мир», существующий между детством и взрослостью. Биологически — это период завершения физического созревания. Большинство девушек и значительная часть юношей вступают в него уже пост пубертатными (достигшими полной половой зрелости), однако на его долю выпадает задача многочисленных «доделок» и устранения диспропорций, обусловленных неравномерностью созревания.

К проблемам подросткового возраста, неучет которых приводит к отклоняющемуся поведению, относятся:

- кризисные явления, характеризующие психофизиологическое развитие в подростковом возрасте: ускоренное и неравномерное развитие организма в период полового созревания; неразвитость сердечно-сосудистой системы, влияющей на физическое и психическое самочувствие подростка; «гормональная буря» эндокринной системы в период полового созревания, проявляющаяся в повышенной возбудимости, эмоциональной неустойчивости;

- обострения взаимоотношений со взрослыми, родителями, учителями, выражающиеся в «конфликте» морали старших и младших, чувстве взрослости и неприятии требований к себе;

- стремления заменить отношения с позиции «морали подчинения» на «мораль равенства»;

- повышенная критичность оценочных суждений и поведения взрослых;

- изменения в характере взаимоотношений со сверстниками, потребность к общению, стремление к самоутверждению, приводящие порой к негативным формам и др.

Г. Негативные факторы среды формирования личности.

Семья, как фактор негативного формирования личности:

- безнравственная обстановка в семье: пьянство, ссоры, драки, грубость во взаимоотношениях, нечестность и пр., что создает негативный пример для подражания, формирует соответствующее мировоззрение;

- проблемы состава семьи: неполные семьи, семьи с одним ребенком, многодетные семьи, дистантные семьи и др., что ведет к недостатку педагогического влияния на ребенка, формированию его личности со стороны только одного из родителей, либо к чрезмерному вниманию и попустительству в процессе воспитания.

Эти негативные факторы влияния семьи способствуют созданию у ребенка отрицательного отношения к дому, семье, родителям, побуждают его стремиться уйти из дома и значительную часть времени проводить вообще вне его. В этих условиях формируется категория «детей улицы», безнадзорных и беспризорных.

Этому способствуют: агрессивная обстановка в доме, грубость по отношению к ребенку; длительное невнимание к его интересам и проблемам, отучение его обращаться с чем-либо к родителю (родителям), видеть в нем (в них) опору, нежелание общаться с ним (ними); переключение родителей на свои личные проблемы и предоставление ребенка самому себе в течение длительного времени; перекладывание воспитания ребенка на дедушку и бабушку без соответствующей их поддержки (с возрастом пожилые люди оказываются неспособными обеспечивать необходимое воспитательное воздействие на внуков, что и приводит к их безнадзорности); недостатки воспитания, отсутствие у ребенка здоровых интересов, увлечений, усидчивости и пр.

Факторы средового (улицы, города, «стаи» и пр.) воздействия на человека в процессе его развития.

Негативные увлечения в домашней обстановке, непедагогическое использование возможностей игры в развитии ребенка и пр.

Отрицательное влияние ближайшего окружения, и прежде всего антипедагогическое поведение родителей, взрослых, сверстников и пр. Негативное влияние средств массовой информации, особенно телевидения, видеопродукции.

Имеются и другие средовые факторы, отрицательно сказывающиеся на воспитание человека.

Д. Недостатки в воспитании ребенка, подростка:

- ошибки семейного воспитания;

- тепличные условия, отстранение ребенка от любых жизненных проблем, любой активной деятельности, способствующие формированию черствости, инфантильности и неспособности сопереживать человеческим трудностям и трагедиям, преодолевать жизненные сложности в критической ситуации;

- ошибки и упущения в процессе обучения и воспитания в образовательном учреждении, особенно в детском саду и школе;

- негативные нравственные ориентиры воспитания;

- научение ребенка, подростка определенным негативным моделям жизни и деятельности (самореализации в жизни). В этих условиях личность начинает идентифицировать себя с героями различных приключений, «примерять на себя» различные виды деятельности. Особенно этому способствует телевидение, кино, видеофильмы, которые выступают своего рода «учебниками» различных форм преступной деятельности;

- средовые отрицательные «ожидания» по отношению к ребенку, подростку из неблагополучной семьи, имеющему негативное товарищеское окружение, нарушающему дисциплину и пр. Такие ожидания, часто в прямой или косвенной форме провоцируют ребенка к правонарушению;

- приобщение ребенка, подростка к спиртным напиткам, наркотикам, курению, азартным играм;

- отсутствие единства и согласованности в воспитательной деятельности родителей в семье, во взаимодействии семьи и школы, семьи, школы и административных органов по работе с детьми и подростками и пр.;

- недостатки системы перевоспитания, исправления правонарушителей и последующей адаптации их в повседневной жизни (социальной среде).

Е. Негативная личностная позиция самого ребенка, подростка:

- отклонения в самооценке подростка: завышенная — ведет к возникновению чрезмерной амбиции и самомобилизации, которая в сочетании с аморальной способностью самовыражения приводит к правонарушениям; заниженная — рождает неуверенность в себе, поведенческий дуализм, раздвоенность личности и создает проблемы для нее в коллективе, сдерживает самовыражение;

- отклонения в личностных притязаниях подростков. Они, как правило, вытекают из отклонений в самооценке. Притязания предопределяют личную позицию подростка и активность в достижении целей;

- безразличие к нравственным ценностям и самосовершенствованию. Часто это связано с отсутствием нравственного примера и несформированностью потребности быть лучше;

- негативно реализуемая потребность в самоутверждении и соперничестве у подростков с отклонением в поведении, нездоровое соперничество. Эти потребности, их направленность в подростковом возрасте предопределяют устремленность подростка к самоактивности;

- сложность формирования у ребенка, подростка, юноши потребности и активного желания самоисправления;

- стремление подростка к общению, участию в неформальных молодежных объединениях, в том числе и асоциальной направленности. Описав основные группы факторов, обусловливающих формирование негативного, отклоняющего поведения детей и подростков, необходимо определить и наиболее важные направления педагогической деятельности по их профилактике и преодолению.

Статьи по теме

- Второй период эволюции: от осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным учебным заведениям

- Пути повышения педагогической культуры социального работника

- Типичные уровни проявления педагогической культуры социального работника

- Структура социально-педагогической культуры и характеристика ее основных компонентов

- Понятия «культура», «педагогическая культура», «социально-педагогическая культура»

- Пути предупреждения и преодоления негативной профессиональной деформации социального работника

- Типичные проявления профессиональной деформации личности социального работника

- Факторы профессиональной деятельности, существенно влияющие на личность и ее проявление

- Профессиональная деформация личности: понятие, сущность и содержание

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)