- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Методы оценки и измерения шумового загрязнения

Использование логарифмических величин при анализе акустических полей не позволяет складывать и вычитать уровни звуковой мощности и звукового давления, как обычные числа.

В случае необходимости для оценки суммарного воздействия двух и более источников звука на окружающую среду пользуются специальной методикой. Рассмотрим случай, когда необходимо сложить уровни двух источников звука по 100 дБ каждый (источник А и источник Б).

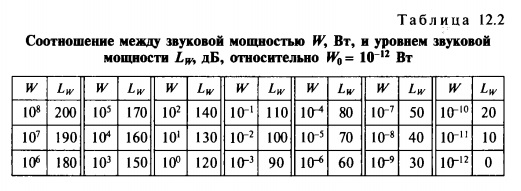

Если за уровень отсчета принять W0 = 10~12 Вт, то согласно табл. 12.2 при уровнях звуковой мощности источников по 100 дБ звуковая мощность каждого источника будет равна 0,01 Вт.

Следовательно, суммарный уровень звуковой мощности определяется следующим образом:

или, в дБ, Lw = 10 lg(2 + lg 10^10) = 10(0,3 + 10) = 103 дБ.

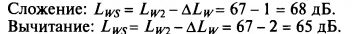

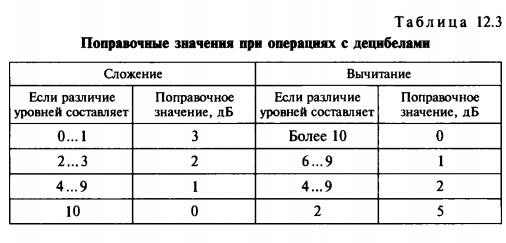

Таким образом, уровень 103 дБ соответствует звуковой мощности 0,02 Вт. На практике при проведении сложения или вычитания децибел целесообразно пользоваться поправочными значениями (табл. 12.3).

Например, имеются два источника: Lw1 = 62 дБ и Lw2 = 67дБ.

Все методы измерения шумов подразделяются на стандартные и нестандартные.

Стандартные методы измерения регламентируются соответствующими стандартами и обеспечиваются стандартизованными средствами измерения. Величины, подлежащие измерению, также стандартизованы.

Нестандартные методы применяются при научных исследованиях и при решении специальных задач.

Измерительные стенды, установки, приборы и звукоизмерительные камеры подлежат метрологической аттестации в соответствующих службах с выдачей аттестационных документов, в которых указываются основные метрологические параметры, предельные значения измеряемых величин и погрешности измерений.

Стандартными характеристиками источника шума являются:

- уровень звукового давления Lр дБ, в октавной или третьоктавной полосе частот в контрольных точках;

- уровень звука Lw, дБА, измеряемый шумомером с частотной характеристикой типа А в контрольных точках;

- уровень звуковой мощности Lw, дБ, в октавных или третьоктавных полосах частот;

- корректированный уровень звуковой мощности Lwa, дБА;

- максимальный показатель направленности излучения шума Gmах, дБ, в октавных или третьоктавных полосах частот;

- максимальный показатель направленности излучения шума Gmах, дБА .

Для непостоянных шумов используются эквивалентные уровни Lрэк или Lаэк. Импульсные шумы оценивают в дБ1, где I —

характеристика шумомера в режиме «импульс».

Шумоизмерительные приборы — шумомеры — состоят из датчика (микрофона), усилителя, частотных фильтров (анализатора частоты), регистрирующего прибора (самописец, магнитофон).

Шумомеры снабжены блоком частотной коррекции (переключателями) А, В, С, D и временных характеристик: F (fast) — быстро, S (slow) — медленно, I ( pik ) — импульс. Шкалы F, S, I применяют при измерениях постоянного ( F), колеблющегося, прерывистого (5) и импульсного (I) шумов. Частотную характеристику D целесообразно использовать при измерении шумов самолетов.

Шумомеры подразделяются на четыре класса: 0, 1, 2 и 3. Шумомеры класса 0 используются как образцовые средства измере

ния; класса 1 — для лабораторных и натурных измерений; класса 2 — для технических измерений; класса 3 —для ориентировочных измерений. Каждому классу приборов соответствует диапазон измерений по частотам. Так, шумомеры классов 0 и 1 рассчитаны на диапазон частот от 20 Гц до 12,5 кГц, класса 2 — от 20 Гц до 8 кГц, класса 3 — от 31,5 Гцдо 8 кГц. В случае необходимости измерения эквивалентного уровня шума при усреднении за продолжительный период времени следует использовать интегрирующие шумомеры.

Характеристики, которым должны соответствовать шумомеры,

оговариваются в ГОСТ 17187 —81.

Приборы для измерения шума строятся на основе полосовых фильтров и приборов, показывающих уровень звукового давления в полосе частот. Частотная характеристика K( f ) = Uвых/ U вх фильтра представляет собой зависимость коэффициента передачи сигнала Uвах со входа фильтра на его выход Uвых от частоты сигнала f.

Относительная частотная характеристика k ( f ) = K ( f ) / K ( f c) –

это отношение частотной характеристики к значению этой же характеристики, взятому на фиксированной частоте/с. В качестве

значения K( fc) выбирается либо максимальное значение характеристики K{ f ) , тогда k ( f ) < 1; либо значение K( f ) в наиболее характерной плоской области полосы пропускания, тогда k( f ) = 1

для этой характерной области. Относительные характеристики по

зволяют сравнивать фильтры с различными усилительными свой

ствами по их частотным характеристикам. Полосовой фильтр характеризуется полосой пропускания В, т.е. областью частот между двумя частотами f и / 2, на которых частотная характеристика К

( f ) имеет значение (затухание) 3 дБ:

![]()

Запишем соотношение между частотами f x и / 2, которые называются частотами среза фильтра, в виде

![]()

где m — постоянная фильтра.

Для большинства фильтров, применяемых в шумоизмерительной аппаратуре,m = 1 или m = 1/3. Если m = 1, то фильтр называется октавным, а если m = 1/3, то — третьоктавным. Центральная частота f0 фильтра определяется из равенства

![]()

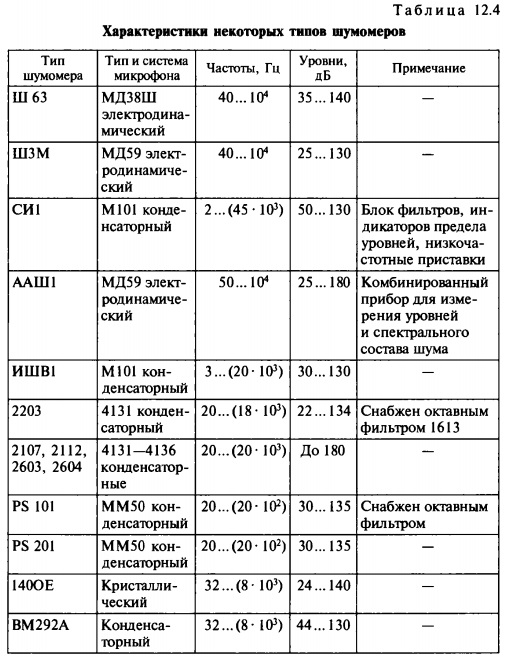

Многообразие приборов, используемых для анализа шума велико, что не представляет возможности привести их полный перечень. Однако есть ряд шумомеров, которые достаточно распространены в отечественной практике (табл. 12.4).

Статьи по теме

- Экологическая экспертиза производственных предприятий

- Построение системы мониторинга окружающей среды

- Классификация систем мониторинга окружающей среды

- Расчет СЗЗ предприятия по воздействию вредных факторов на окружающую среду

- Требования, предъявляемые к санитарно-защитным зонам

- Роль безотходных и малоотходных технологий в процессе обращения с отходами

- Переработка отходов как средство защиты окружающей среды

- Классификация, паспортизация и сертификация отходов

- Основные понятия и определения. Характеристика и свойства отходов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)